骨粗鬆症と

骨折リエゾンサービス(FLS)

骨粗鬆症について

骨粗鬆症とは、骨の量(骨量)が減って骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気のこと。骨は新たに作られること(骨形成)と溶かして壊されること (骨吸収)を繰り返していますが、骨粗しょう症ではこのバランスが崩れてしまい、骨がスカスカになってしまいます。 骨粗しょう症は圧倒的に女性、特に閉経後の女性に多くみられます。

脆弱性骨折について

脆弱性骨折とは、骨粗鬆症を背景とした、軽微な外力(立った状態からの転倒、等)によって起きる骨折のこと。主には、脊椎椎体骨折という背骨の骨折、

大腿骨近位部骨折という脚のつけ根の骨折、橈骨遠位端骨折という手首の骨折、上腕骨近位部骨折という肩のつけ根の骨折があります。

<二次性骨折>

脆弱性骨折を起こした後に、再骨折をしてしまうこと。

一度脆弱性骨折を起こしてしまうと、再骨折の危険性は非常に高いと言われています。

骨折リエゾンサービス(Fracture Liaison Service;FLS)について

骨折リエゾンサービス(FLS)とは、さまざまな職種の連携により、脆弱性骨折患者に対する「骨粗鬆症治療開始率」「治療継続率」を上げるとともに、 転倒予防を実践することで二次骨折を防ぐ取り組みです。

当院のFLS活動

当院では2022年10月よりFLSチームを発足し、大腿骨近位部骨折に対するFLSを行なっています。

- 医師

- 看護師

- 薬剤師

- 管理栄養士

- 理学療法士、作業療法士

- 社会福祉士

- 医師事務作業補助者

- 医療事務員

大腿骨近位部骨折について

大腿骨近位部骨折とは、転倒や転落での衝撃が大腿骨の近位部(脚の付け根の部分)に加わることにより起こる骨折のこと。

転倒や転落後に太ももの付け根の部分が痛み出し、立つことや歩くことができなくなります。この骨折は骨粗鬆症のある高齢者に多く発生します。

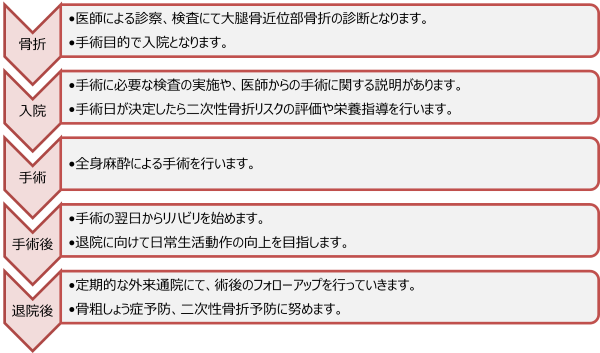

<治療の主な流れ>

骨折を予防するために出来ること

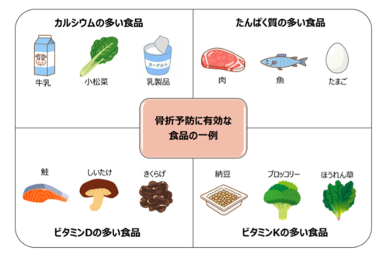

骨折予防には、『くすり』・『食べること』・『運動すること』・『転ばないこと』の4つが大切です。

- くすり

- 薬はきちんと続けていくことが大切です。

決められた通りに服用しましょう。

勝手に飲むのを止めてはいけません。 - 食べること

- 栄養バランスのよい食事を心がけましょう。

カルシウム、ビタミンD、ビタミンK、たんぱく質などを含む食事がおすすめです。 - 運動すること

- 体を動かすことをこころがけましょう。

運動は骨を強くすることや転びにくい体作りに有効です。

当院ではリハビリスタッフが、その方にあった運動をお伝えしています。 - 健康のために「歩く」という運動です。

- 骨への刺激が入ることや日光を浴びることで、骨粗鬆症の予防にもつながります。

- 立ったり座ったりするときに使うお尻や足の筋肉をきたえる運動です。

- 膝の屈伸をゆっくり行います。

- 下半身の機能があがることで、転倒予防につながります。

- 筋肉を動かすことで、腱を介して骨への刺激が入るので骨粗鬆症予防にもつながります。

- かかとの骨に刺激を入れる運動です。

- かかとを上げた位置から、下ろしていきます。

- 骨に体重の負荷がかかり、骨が刺激され、骨粗鬆症の予防につながります。

- 転ばないこと

- 高齢者の転倒事故の多くは、住み慣れた自宅で発生しています。

転ばないための環境作りも重要になってきます。 - コードの配線は歩く動線を避ける。

壁をはわせるか、部屋の奥にまとめる。 - 引っ掛かりやすいカーペットやこたつ布団は使用しない。めくれやすいカーペットの下には滑り止めを敷く。

- 床に物を置かない。

- 1~2cmの段差はつまずきやすいので、スロープをつけるか、手すりをつける。

*おすすめの運動の一例*

<ウォーキング>

<スクワット>

<かかと落とし>

(出典:政府広報オンライン「たった一度の転倒で寝たきりになることも。 転倒事故の起こりやすい箇所は?」)